熟悉中国历史的朋友不难发现,历代统一华夏的政权,几乎全部来自于北方地区。只要统一战争打起来,往往是由北向南,南方的政权被北方干掉,极少有北方政权被南方消灭的。

从秦汉至明清两千多年的时间里,只有明太祖朱元璋的南方政权统一了全国。其余的几大王朝,全部发源于北方地区。历史上,南人尽管也有过多次北伐,却总是负多胜少,无功而返。

为什么南方打不过北方?直觉上,人们习惯从军事层面找原因。比如,南方河湖众多,以丘陵为主,所以难以驯养马匹。这就导致了南方地区一直缺乏强大的骑兵部队。众所周知,骑兵在古代战争中占有举足轻重的地位。

反观中国北方,因为有大面积的平原和草场。这就给发展大规模的骑兵创造了有利条件。这就很容易使人产生如下印象:南方以步兵为主的军队,在北方骑兵面前不堪一击。

一个基本的常识是,骑兵再彪悍,其战斗力也只能局限在平原上。骑兵的优势是机动性兼冲击力,这令传统步兵无法企及。

可到了南方,骑兵的优势就被大大削弱了。尤其在古代,南方地区尚未得到充分开发,到处是湖泊,沼泽或森林,马匹的机动性根本发挥不出来。所以,骑兵的优势,只能解释北方军队在平原野战上的优异表现,不能作为北方在军事上长期压制南方的根本条件。

还有一点经常被忽略,就是在古代战争中,骑兵的作用未必如我们想象的那么巨大。

早在战国时期,骑兵便得到了广泛使用。赵武灵王“胡服骑射”的故事大家都很熟悉,即便如此,骑兵在战国军队中的比例也不到10%。

究其原因,是马镫尚未出现。士兵没有马镫,就难以在马背上保持平衡,无法做出高强度的击杀动作,否则就很容易跌落马下。所以,早期的骑兵仅限于侦查和袭扰,无法进行大规模的野战。

中国大约是从西晋时期开始使用马镫的,那是否意味着,骑兵的战斗力从此爆棚了呢?

战国时代,秦国的步兵方阵就让赵国的铁骑无可奈何。到了汉武帝的时候,汉军发明了一种大型弓弩,令匈奴骑兵有来无回。三国时期,蜀汉的诸葛连弩也曾令曹魏的虎豹骑闻风丧胆。

东晋时期,刘裕使用“却月阵”击败了北魏的骑兵。到了唐代,李嗣业的陌刀军以其“人马俱碎”的恐怖杀伤力,重挫了安禄山的骑兵。南宋时期,岳家军更是凭借著名的砍马腿战术,大破金军的重骑“铁浮屠”。

明清以降,随着火炮的出现,骑兵时代已接近尾声。明末袁崇焕用西洋锻造的“红夷大炮”击败了努尔哈赤。康熙年间,火炮帮助清军平定了草原部落首领葛尔丹的叛乱。

由此可见,骑兵在历史上并非不可战胜。相反,由于步兵的可塑性更强,能够发展出比骑兵更加灵活的战术,屡屡在战场上牵制对手,甚至扭转战局,反败为胜。

无独有偶,美国军事历史学家维克托·汉森,在他的畅销书《杀戮与文化》中,也对步兵的价值做了重新评估。

汉森认为,从战术角度,步兵比骑兵更具优势,尤其在阵地战和攻坚战中。因为步兵由一群群能够独立思考的人组成,他们可以反复训练各种阵型和打法,只要纪律严明,指挥得当,完全能够抵御骑兵的冲锋。步兵战术的使用,表面看是军事实力的体现,实际反映的却是一个国家的组织能力与制度水平。

古罗马、古希腊的步兵方阵,乃至欧洲近代的持枪步兵,都是对传统步兵战术的继承和发扬。

北方对南方的优势,首先建立在一个基本的事实上,即北方的经济与人口总量,长期领先于南方。

中华文明发源于黄河流域,纵观中国历史,凡是国祚长久的王朝,其政治中心都位于北方地区。

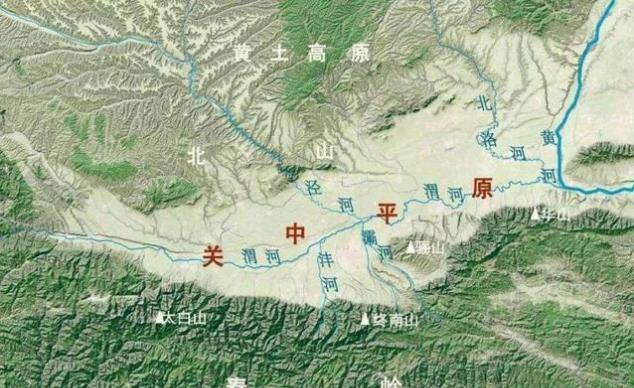

如果我们按地理位置进行粗略的划分,中国历史可分为两个时期,关中时期和华北时期。

“关中”即关中平原,在今天的陕西地区,以西安为中心。周秦汉唐,关中地区一直是中国政治经济的心脏地带。

早在西周时期,周王室就定都于此。周幽王之后,关中平原被犬戎占领,周王室东迁至今天的洛阳一带。日后,这条从关中到洛阳的两点一线,主宰了中国一千多年的历史走向。

为什么关中平原会成为文明的发源地?第一,这里气候适宜,土地肥沃,星空体育APP适合发展农业。第二,关中平原四面环山,易守难攻,在交通落后的古代,这些就是天然的屏障。

正因为四面环山,来自东部的敌人就打不进来。战国时代,秦国依托这一地理优势,屡次挫败六国的进攻。

关中平原还有一个优势,就是从这里可以直达四川盆地。古时候,长江水道凶险异常,要想入川,通常只能从陕西的西南部进入,即今天的汉中地区。战国时期,唯一能进入四川盆地的,只有秦国。也正是凭借对四川的掌控,秦国获得了一座巨大的粮仓,为日后统一中国打下了物质基础。

唐代安史之乱摧残了关中的经济,关中平原从此衰败。中国的政治中心朝东部转移,中华文明进入了“华北时代”。

与关中平原相比,华北地区最大的劣势是缺乏地理屏障。历史上,这里的经济开发比关中地区还要早,周以前的商朝就定都于此。北宋以后,中国的历朝历代都将首都设在华北平原。

相比于北方的繁荣富庶,中国的南方长期被视为蛮荒之地。需要注意的是,汉朝以前,古人所谓的“南方”,还不是指长江以南,而是淮河以南。尤其在秦汉时期,在北方文明中心的视角下,南方只能算“化外之地”。

当时的淮河流域沼泽密布,别说是车马,就连人想通过都很难。所以自古以来,人们就有“守江必守淮”的说法,即你要守住长江,首先得守住淮河。因为淮河为长江提供了一片缓冲带,一旦北人突破淮河防线,长江也就形同虚设。

正因为南方开发比较晚,加上有大江与水网的阻隔,南方人一直被轻蔑地称作“南蛮”。直到南北朝时期,为躲避战乱,得益于大量北人南渡,南方地区才开始欣欣向荣。然而,南方真正成为中国的经济中心,得等到南宋之后。北方的衰落,是一个漫长的历史过程。

我们都知道,战争表面是军事实力的较量,实际上拼的是人力,物力和财力,谁投入的越多,谁的胜算就越大。别看今天的南方比北方富裕,但在历史的大部分时间里并非如此。

历史上,女真、西夏、蒙古等少数民族的经济都很落后,却仍旧能在军事上压制中原国家。在西方,罗马帝国也曾被贫穷野蛮的日耳曼人给灭掉。所以,除了经济以外,政治也是战争中一个不可忽略的变量。

南方地区的政权有一个特点,由于长期地处文明的边缘,加之地广人稀,当权者很难对这里实施有效的直接统治。

春秋战国时期的楚国就是典型的例子。楚国的面积一度是七国中最大的,其领土一直向北延伸至今天的河南南部。然而,如此庞大的国家,对六国却几乎不构成威胁。原因很简单,楚国的国家动员能力很弱,大部分地区并不由楚王直接统治,而是交给当地的部族。严格意义上,楚国更像是一个部族联盟,权力由楚王与各部族首领分享。

结果就是,楚国徒有大片领土,却很难像秦国那样凝聚起强大的军队,其资源分散在贵族手中,不到万不得已,他们绝不会团结起来。整个战国时代,楚国碌碌无为,眼睁睁看着自己的土地被蚕食。

三国时代,孙吴政权征服江南后,也面临和楚国国君同样的问题:必须和本地的世家大族分享政治权力。

所以,孙吴的政治模式与蜀汉及曹魏都不一样,后两者是高度集权的,而前者则相对涣散。这也解释了为何曹操欲发兵南下时,东吴大臣们会集体建议孙权投降。他们心里很明白,谁做江东的主人都无所谓,只要贵族们的特权和待遇能保住就行。

到了东晋时期,中国的门阀政治达至顶峰,东晋的开国皇帝司马睿,就是依靠贵族的拥戴才继位的。东晋政治从开始就是个共享政权,这也注定了它不可能获得持久的稳定。

因为要应对来自北方的军事威胁,东晋朝野可以暂时地团结起来。然而,一旦想有更大的作为,比如北上收复失地,就会遭遇重重掣肘。

东晋历史上,祖逖、桓温、刘裕先后进行过大规模的北伐,除了刘裕部分取得成功以外(东晋也灭在他的手里),前两次均以失败告终。

祖逖与桓温的失败,除了军事因素以外,还有来自内部的制约。当权者担心一旦将领率军北上,就会拥兵自重,反过来把刀架在自己脖子上,所以不敢对北伐提供足够的支持。贵族门阀的心态也和当权者一样,他们宁可选择偏安一隅,也不愿让强者打破权力的平衡。

事实证明,这种担心并非多余。东晋灭亡后,南朝政权的特点之一,就是全部由军人篡位产生,这就给政治生态埋下了巨大的不确定性。宋齐梁陈四朝,一个比一个短命。它们共同诠释了“枪杆子里出政权”的残酷逻辑。

然而,正因为南方政权的这种不稳定性,导致其很难发动一场持久的远征。因为这需要集权与高效的政治体制,这恰恰是南方政权所缺乏的。

既然北伐如此艰难,南人是否一点机会都没有了呢?那也未必,东晋末年的刘裕北伐,以及明太祖朱元璋灭亡元朝的战争,就让南方扬眉吐气了一把。

刘裕这个名字,很多人比较陌生。他建立了宋朝,但请注意,此宋非彼宋,史书上一般把它称作“南朝宋”。

要不是这个“南朝宋”过于短命(只有59年),刘裕的地位,恐怕能和秦皇汉武并列。可惜,历史不会重演。

刘裕平民出身,篡位之前是东晋的将领。历史上,刘裕组织过两次北伐,星空体育APP针对的目标分别是南燕和后秦。

这两个北方政权,一个在东,一个在西,就像两块石头压在东晋的肩膀上。就实力而言,东边的南燕更容易对付。

南燕的国土,在今天的山东一带。刘裕北伐时,南燕的国力衰弱不堪,对这位雄才大略的将领而言,这个对手只够塞塞牙缝。不过,收复山东,对刘裕下一步进攻后秦至关重要。

后秦占据了从关中平原到河南南部的部分地区,还有相当一部分与东晋接壤,对于东晋而言,后秦才是更可怕的对手。但因为刘裕已经收复了山东,他的北伐军得以选择一条新的路线,即由东向西,从洛阳出发,直奔关中平原。

为什么这条路线很重要?因为倘若没有占领山东,北伐部队就只能走传统的两条线路,他们分别是西部的四川—汉中线路,以及中部的武关—蓝田线路。

这两条路都需要翻山越岭,给后勤运输造成了极大的困难。这也是之前北伐屡屡失败的重要原因,因为后勤补给跟不上,导致南方军队在前线不能打持久战。即便他们能打下城池,由于补给不足,最终还是得撤退。

而从洛阳往关中平原的路线,除了潼关易守难攻之外,其余皆一马平川。这便大大降低了刘裕进攻的难度。

当然,这一切的前提,是攻占尚在后秦控制下的洛阳。幸运的是,刘裕的手下成功打下了洛阳。占领河南,晋军也就得以开辟一条由淮河入黄河的新航道,物资运输就有了保障。虽然之后刘裕在攻打潼关时陷入苦战,但最终,他还是成功打下了关中平原,这一华夏文明的核心区域。

刘裕北伐荡气回肠,也是明朝以前南方政权最成功的的一次北伐。然而占领长安后不久,东晋发生内乱,刘裕不得不回到江南。关中地区立即陷入混乱,很快便落入了匈奴人赫连勃勃的手中。刘裕之后,南朝再也没能组织起像样的北伐。

至于后来朱元璋的北伐,虽然是南方人唯一一次统一全国的战争。但从军事的角度,精彩程度远不及刘裕的北伐。因为明军的对手蒙古人,不再是当年成吉思汗的草原铁骑,他们早已在奢靡中堕落,还陷入了严重的内斗,基本已不堪一击。

还有更重要的一点,朱元璋北伐结合了北方的农民起义。蒙古人在对付朱元璋之前,早已被排山倒海的农民起义搞得晕头转向,朱元璋所面对的,是一个被打残了的敌人。

严格意义上,朱元璋与刘裕的北伐,只能算南人北伐历史上两个成功的个案,即便如此,他们想取得胜利,仍得在北方政权四分五裂,甚至分崩离析的前提下才能成功。

我们已经从政治、经济和军事几个方面解析了南方打不过北方的原因。然而,还有一项最关键的因素没有讲到,那就是地理。

即便南方在政治、经济和军事上超越了北方,依旧无法保证能在战场上打赢对手。其中最典型的例子,莫过于宋朝。

从宋朝起,中国北方的游牧民族变得空前强大,成了之后数百年中原王朝的头号劲敌。

虽然在此之前,中原地区也经历过蛮族入侵。但前提是中原王朝发生内乱,才给游牧民族以可趁之机。

可到了宋朝,情况大不相同,宋朝无论在政治制度,经济发展还是军事技术上,均遥遥领先于游牧民族。然而,宋朝却长期处于被动挨打的状态,这又是为什么呢?

很多人认为,是游牧民族的骑兵骁勇善战,宋军不是他们的对手。这固然是原因之一,但绝非关键因素。

我们以著名的襄阳之战为例,这场战事耗时七年,是蒙古征服华夏民族最艰苦的一场战役。战争初期,南宋大获全胜,双方随即陷入艰苦的拉锯。襄阳之战是典型的城市攻坚战,襄阳位于中国南方,蒙古骑兵在这里根本没有用武之地。

襄阳之战能够打这么久,主要是因为襄阳城池坚固,给养充足,有利于打持久战。这也是中原王朝对付游牧民族最有效的打法。若对手换做昔日的匈奴人或女真人,宋朝的胜算是很大的。

但这一回,蒙古人不同以往,他们已经征服了大半个亚洲,还把中国的华北,东北,甚至四川和云南也收入囊中。蒙古人可以从以上的任何方向调集资源,把襄阳城团团围住。

所以,襄阳之战的结局,从一开始就已注定。襄阳城与其说是被蒙古人“打”下来的,不如说是被活活“围”死的。换句话说,即便蒙古人不和宋人交手,仅仅依靠围困,就能让这座城市最终屈服。

有宋一代,中原军队之所以在和游牧民族的交手中屡尝败绩,固然有制度缺陷,将领指挥水平等内在原因。但还有更重要的一点:无论辽国、金国还是蒙古,他们都拥有广阔的北方地区,这就意味着,他们的战略纵深比宋朝要广。

战略纵深,简单地讲就是给你回旋余地的空间。它使你进可攻,退可守,还能作为后方的补给基地。这一点被游牧民族发挥地淋漓尽致。

北方多平原,有利于骑兵快速移动,所以,游牧民族可任意选择战术打法,要么用攻坚战步步蚕食,要么用闪电战进攻首都。打赢了乘胜追击,打输了就退回塞北,消失于茫茫草原中。

这也是宋朝始终拿北方民族无可奈何的重要原因,因为后者有更大的回旋余地,相比之下,宋朝的活动范围被局限在黄河以南,当被敌人给击溃的时候,宋军没有更多的退路。

倘若我们把范围略微缩小,把目光重新聚焦到南北政权的对峙上,同样的道理依然成立。

为什么俄罗斯能先后战胜拿破仑与希特勒?因为俄罗斯面积太大了,再强大的敌人到了这片土地上,也终将被它的广阔给吞噬。

中国的北方相比南方,也有类似的优势。北方以平原为主,有利于开展大规模的迂回作战。而且,在北方以北,还有更为广阔的平原、高原和草场,即便北方的统治者暂时被击败,还可以退守到这些地区,而南方的征服者则无力继续北上。

除此之外,北方还享有其他的地理优势,比如对四川的占有。尽管四川在地理上属于南方,但在水路交通不发达的古代,进入四川多半只能从北方的陕西进入。所以从军事上,往往是北方政权更容易取得四川,将四川纳入后勤基地,最终完成对南方的进攻。

况且,北方地区还有许多易守难攻的高地,比如山西、豫西和黄土高原。这些地区由于地势高,为统治者提供了天然的保护,在面临军事压力时,他们可以暂时退守到高地上,然后伺机反扑,给南方的征服者以致命一击。

反观南方地区,条件则窘迫地多。南方政治的中心,一直在华中到江南一带,再往南就是岭南地区。那里经济落后,背靠大海,山林密布,人烟稀少,无法作为先进文明的大后方。

所以,北方政权欲征服南方,只需要打下江南就够了。正因为如此,南方政权才会把防线北移至淮河一线。江南被攻克,南方政权基本就没戏了,即使退守到更南面,也无法组织起有效的反击,南明政权就是典型的例子。

归根结底,是地理环境所提供的战略纵深,让北方的军事策略变得更加富有弹性。由此可见,空间对战争胜负,起着多么关键的作用。

抗战期间,国共军民就凭借中国广阔面积的战略纵深,让日军陷入了战争泥潭。日军虽然横扫华北平原,却无法攻入山西和陕北这些北方高地,而后者恰恰是游击战最活跃的地区。

解放战争时期,对国军的作战线路,与传统北方征服南方的线路高度一致,从东北到华北,再到淮河一线。区别在于,获得了东北这个重要的工业基地,作为战争的大后方。

东北之于,犹如四川之于当年的秦军,两者均依托巨大的战略纵深,为打天下奠定了坚实的基础。即便在武器装备,兵力总数上不及国军,北方的经济也不如南方发达,仍旧能打赢这场大战。

所以,战争所比拼的,除了勇气、资源和运气,还有一样亘古不变的东西,那就是空间。空间为战争提供了势能,人被空间赋能,也被空间所制约。得“势”者得天下,这才是历史战争给我们最有益的教诲。返回搜狐,查看更多